¿Qué tienen en común estas dos películas? Ambas con múltiples nominaciones al Oscar y narrativas complejas, por qué una se llevó dos estatuillas y la otra ninguna. ¿Qué las distingue y por qué es crucial analizar estas diferencias?

El pasado 2 de marzo, Brasil ganó su primer Oscar con Ainda Estou Aqui (2024). Me parece importante recordar que antes de este hito, la vez que Brasil estuvo más cerca de conseguirlo fue hace 23 años, con cuatro nominaciones para Ciudad de Dios.

Cidade de Deus: un retrato de la favela

Recientemente vi Cidade de Deus (2002), codirigida por Fernando Meirelles y Kátia Lund. La película es una adaptación del libro homónimo del brasileño Paulo Lins, una novela semibiográfica basada en su experiencia al mudarse a una favela a los siete años. Aunque no todo lo que se muestra ocurrió exactamente así, el contexto en el que creció sin duda alimentó su imaginación para completar los vacíos de la historia. La trama sigue a tres jóvenes y sus vidas en Ciudad de Dios, una favela en el oeste de Río de Janeiro, donde Lins creció. El libro tardó ocho años en completarse y, tanto en su formato literario como en su adaptación cinematográfica, ha sido aclamado con múltiples premios. La película recibió cuatro nominaciones al Oscar en 2002: Mejor Dirección, Montaje, Guion Adaptado y Fotografía.

Desde el inicio, la película nos sumerge en una escena frenética: entre planos rápidos y dinámicos, una gallina presencia la preparación de un pollo para cocinarse y, aterrada, decide huir. Segundos después, comienza su persecución por parte de niños armados que exhiben su apetito de poder sin aparente miedo. Quizá esta gallina simboliza a los habitantes de la favela, enfrentando la muerte cara a cara e intentando escapar, incluso cuando el peligro los acecha.

A partir de esta metáfora inicial, la película traza un retrato brutal de la violencia en las favelas de Río de Janeiro, contado a través de la mirada de Buscapé, un joven que sueña con ser fotógrafo. Mientras él intenta alejarse de ese mundo, otros, como Zé Pequeño, se sumergen en él, escalando hasta convertirse en líderes del crimen organizado. La historia sigue la lucha de poder entre bandas, la corrupción policial y la brutalidad que arrastra incluso a los más jóvenes. Al final, Buscapé encuentra en la fotografía su vía de escape, capturando la violencia que lo rodea y logrando, a su manera, sobrevivir.

En una entrevista de 2018 realizada por Clarín a un exdelincuente de la favela, él contaba su contexto:

"Me volví delincuente a los 10 años. Fui baleado por primera vez a los 12 y perdí entonces un ojo. Al principio, cometía pequeños delitos por ostentación, luego seguí con asaltos a mano armada y terminé en el tráfico de drogas".

—¿Se sintió más seguro al pertenecer a un grupo?

—Sí. Sentí que tenía camaradas. En realidad, el camino del delito te proporciona algunos momentos de falsa sensación de seguridad y alegría: el efecto de las drogas, los autos, los relojes, las mujeres, el dinero. Pasé por tres sobredosis de cocaína y solo salí de ahí porque perdí a mis padres. Pienso que tuve gran parte de la culpa.

Es entonces cuando confirmo mi punto. Aunque algunas partes hayan sido alteradas o ficcionalizadas por efectos narrativos, en su mayoría la historia busca retratar la realidad de muchas personas que, en contextos peligrosos, terminan adaptándose y encontrando comunidad..

Los Oscar como plataforma

Hace mucho tiempo que la Academia perdió su prestigio. Sus privilegios y tratos internos opacos marginan o desvalorizan obras importantes. Se trata de un grupo mayoritariamente conformado por personas privilegiadas, sin idea alguna —o peor aún, sin interés— sobre lo que realmente es Latinoamérica, más allá de unas playas paradisíacas en Guanacaste o Veracruz, donde vacacionarán a mediados de año.

Aun así, los Oscar, como casi todo evento a grande escala, son un carnaval político. La voz de las celebridades rara vez tiene un impacto real en las decisiones políticas de Estados Unidos; aunque sus discursos puedan parecer valientes, suelen desvanecerse en la memoria colectiva en cuestión de días. Sin embargo, es innegable que los premios siguen siendo una plataforma de gran alcance, y su influencia radica en la audiencia que los sigue. En 2025, los Premios Oscar alcanzaron su mayor número de espectadores en cinco años, con 19.96 millones de personas sintonizando la ceremonia (García, 2025). Esto demuestra que, a pesar de sus limitaciones, el evento sigue teniendo un enorme poder de difusión. Prueba de ello fue el discurso de Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal y Rachel Szoral al recibir el premio a Mejor Largometraje Documental, en el que denunciaron el genocidio en Gaza y la complicidad del gobierno estadounidense, logrando que su mensaje llegara a millones de personas en todo el mundo.

Considerando que muchos de sus espectadores ven la ceremonia en vivo, este dato me parece relevante porque, actualmente, lo único más valioso que aquello que no tiene precio —nuestro tiempo— es nuestra atención.

Emilia Pérez y la representación problemática

Hablemos de Emilia Pérez, una de las películas más mencionadas a nivel global en las últimas semanas, para bien o para mal. Desde su estreno, ha acumulado más de 90 nominaciones a nivel mundial, incluidas 13 al Oscar, 5 en Cannes, 11 a los BAFTA, 7 en los Globos de Oro y muchas más en prestigiosas academias y festivales, ganando 43 premios hasta ahora. Entonces, ¿qué tiene de especial esta película?

Emilia Pérez es una comedia musical y criminal francesa de 2024. La protagonista, Emilia, inicia su historia como "Manitas", su alias como líder de un cártel y como toda historia, debe suponer un conflicto central: en este caso, su transición de género.

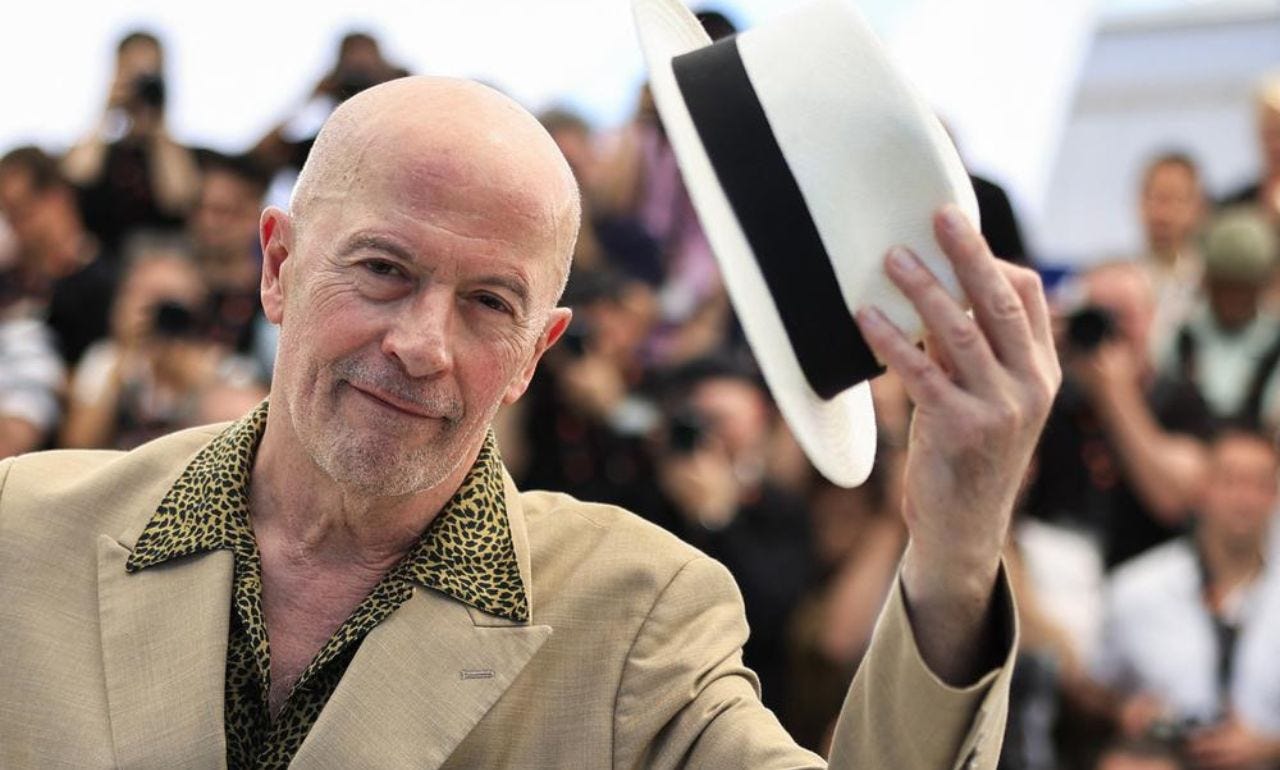

A primera vista, la trama es cautivadora, el problema radica en la debilidad narrativa. A mí parecer, en cualquier proyecto narrativo, es fundamental realizar una investigación exhaustiva sobre los personajes y su contexto. Es una pena que, en la producción de una película "hispanohablante" ambientada en México, ninguna persona a cargo de la adaptación literaria verdaderamente hable español. Además, el director y guionista Jacques Audiard admitió en entrevistas que no investigó a profundidad el contexto mexicano y que, para él, el español es un idioma de países "modestos", "pobres" y "de migrantes". Más tarde aclaró que sus palabras fueron sacadas de contexto, y me gustaría creer en su equipo de relaciones públicas, pero su obra me dice lo contrario.

Regresando a la trama: Emilia contacta a Rita para que organice su transición y envíe a su esposa (Selena Gomez) a Suiza con sus hijos. Hasta ahí, está medio raro pero podemos seguir viendo. Sin embargo, lo que muchos esperaríamos ver a continuación —su proceso de transición, adaptación social y visibilidad de dificultades— nunca ocurre. Emilia parece adaptarse sin problemas. Años después, vuelve a contactar a Rita, quien no la reconoce de inmediato, pero "conectan" por ser mexicanas, algo irónico considerando que Karla Sofía Gascón, la intérprete de Emilia, es española y Rita apenas sabe hablar español. Además, los diálogos incluyen términos estereotipados sin sentido en un contexto hispanohablante, como "no mames" y "qué buena onda" en situaciones formales.

Luego, la película se convierte en un festival de canciones de dudosa calidad, como Vaginoplastia, cuyo estribillo traducido dice: "Hombre a mujer, de pene a vagina", por si no quedaba claro el procedimiento. Finalmente, Emilia se convierte en una activista por los derechos de las familias de personas desaparecidas, pero tiene un accidente automovilístico y para que quede claro que murió, su carro explota. Soy completamente honesta cuando les digo que me imagino a Jacques en su cuarto a las 4 de la mañana en un ataque creativo escribiendo el final y pensando que era un genio.

Ahora bien, desde México, se han criticado la falta de protagonistas mexicanos, los diálogos ininteligibles y la superficialidad del enfoque. Una crítica en particular me pareció acertada:

"Estás tomando uno de los temas más difíciles del país, pero lo conviertes en una telenovela. Un musical. Para muchos activistas, esto es jugar con una de las mayores tragedias de México desde la Revolución de 1910".

A esto se suma la mala representación de la comunidad trans. Amelia Hansford, una mujer trans y crítica de medios afirmó:

"El guion es tan cisgénero que parece satírico. Es el mayor indicador de la identidad de género de Audiard. Debería tatuarse la palabra cis en la frente (...) La película equipara el aumento de senos y las rinoplastias con la cirugía de reasignación de género, muestra a Castro reaccionando con disgusto ante los efectos de las hormonas en el cuerpo de Pérez y hace que la hija de Emilia le diga que ‘huele a hombre’. Es un guion tan desconectado de la realidad de una mujer trans que, aun así, presenta falsedades con tal seguridad y contundencia que parecería que Audiard hubiera pasado por 500 cirugías de afirmación de género en una sola sesión".

¿Arte o capricho?

Jacques Audiard, hijo de un renombrado guionista y director cinematográfico francés, criado en París, es un hombre privilegiado que probablemente nunca haya escuchado un “no” en su vida. Este contexto le permitió llevar a cabo una película que no solo ridiculiza, sino que distorsiona la cultura y los problemas latinoamericanos. Al abordar temas tan sensibles sin el contexto adecuado y con 21 millones de euros para gastar, su enfoque parece más un capricho que un esfuerzo artístico genuino. Desde el uso de términos estereotipados como “no mames” hasta la pregunta… ¿qué actriz latina podría tener fama? Y, entonces, decidirse por Selena Gómez, aunque no hable español. Todo esto parece más un sueño febril que debería haber quedado como un mal sueño contado a tu pareja al despertar.

La no tan delgada línea

La delgada línea entre apropiación y apreciación cultural se hace especialmente evidente en el cine, donde símbolos, estéticas y narrativas de distintas culturas son reinterpretados bajo una lógica comercial. Como señala Concepción San Blas en su ensayo de grado (2022), “determinadas culturas, que se anteponen como jerárquicas en la estructura global, interactúan con la mercantilización de fenomenologías, que resultan en anomalías”, lo que a menudo deriva en representaciones descontextualizadas y, en algunos casos, en injerencias que pueden calificarse como apropiación cultural.

Esta problemática es clave en la diferencia entre Ciudad de Dios y Emilia Pérez. Mientras que la primera construye un diálogo genuino con la cultura que retrata—con un director del mismo país e incluso actores provenientes de la favela—, la segunda se inclina más hacia la exotización y comercialización de su imaginario cultural. En Emilia Pérez, no hay un esfuerzo real por establecer una relación respetuosa con la comunidad representada, ni una intención de involucrarla activamente en la narración de su propia historia.

Entonces… ¿por qué una se llevó dos Oscar y la otra no? Hasta la fecha, sigo sin entender por qué Ciudad de Dios no ganó más reconocimiento. Tal vez porque su mayor rival era The Lord of the Rings: The Return of the King. Sí, quizá fue eso.

En cambio, Emilia Pérez logró imponerse ante competidores de alto nivel y terminó llevándose el premio. ¿Fue por méritos propios o por su apelación a ciertas audiencias que buscan historias alineadas con una agenda fake woke? No tengo certeza.

Gracias por leer mi primer texto y les invito a ver películas que sean socialmente conscientes, sensibles, humanas y que les hagan sentir.

Posdata:

Les recomiendo ver Ciudad de Dios si no la vieron ya y si lo que buscan es solo reírse, quizás pueden ver Emilia Pérez (en Streamio). Ahora bien, algunas recomendaciones latinoamericanas, hechas por gente que habla español:

Para ser felices: Silvia Prieto

Para reír y sufrir un poco:Y tu mamá también

Para conectar con mamás, abuelas o mujeres cercanas: La Once (Tea Time) y Memorias de un cuerpo que arde.